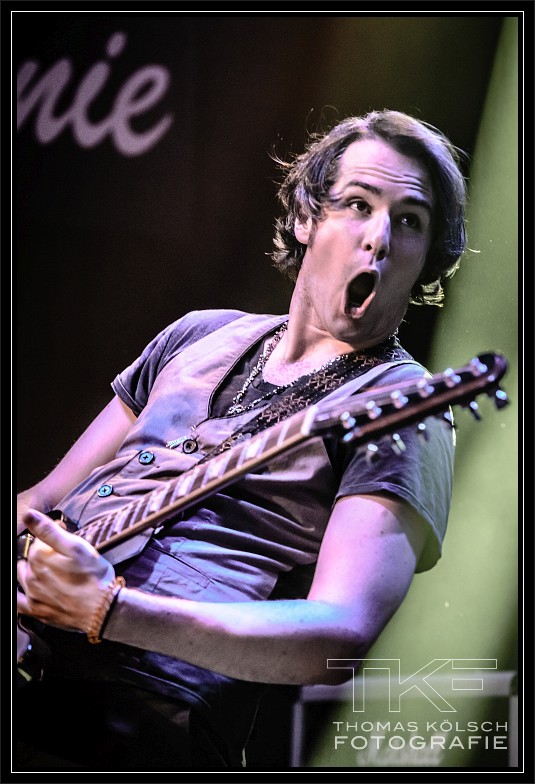

Am Anfang war das Staunen. Über 400 Besucher hat Ryan McGarvey gleich bei seinem ersten Besuch in der Harmonie angelockt – Tourrekord für den 28-Jährigen, der gerne in einem Atemzug mit Joe Bonamassa genannt wird und der in der vergangenen Dekade eine Bluesgitarren-Auszeichnung nach der nächsten erhalten hat. Und ja, kein Zweifel, McGarvey ist ein Meister der Saiten, technisch brillant, virtuos und dynamisch, mit explosiven Soli, die aus wabernden Balladen erwachsen. Ein frischer Wind im Bluesrock, dessen rasanter Aufstieg ein wenig an Jonny Lang erinnert. Die Stimmung ist gut, das Publikum begeistert – es könnte also eigentlich alles gut sein. Wenn denn McGarveys Atem lang genug ist.

Ist er aber nicht. Nach etwa 20 Minuten beginnt sich Langeweile einzuschleichen, verschwindet die Aufregung des Neuen zugunsten der Routine. McGarvey, der als Sänger längst nicht so überzeugend ist wie als Gitarrist, beginnt zu schwächeln: Seine Herzschmerz-Lyrik wiederholt sich, seine Riffs ebenso. Überhaupt scheint das beste Pulver verschossen zu sein, viele Songs erscheinen nun seltsam platt. Einer erinnert eher an Jon Bon Jovi als an einen der großen Gitarrengötter, ist vorhersehbar, uninspiriert, austauschbar. Zugegeben, da als Vergleichsbasis der überragende Beginn steht, ist McGarvey auch jetzt nicht schlecht, schon gar nicht als Gitarrist, aber er ist auch nicht mehr an der Spitze. Vielleicht liegt es daran, dass man zunehmend den Einfluss Bonamassas spürt, mit dem McGarvey auch befreundet ist und auf dessen souveränen Bassisten Carmine Rojas er (neben Drummer Christopher Antoine Hill der Dritte im Bunde) auf seiner Tour zurückgreifen kann. Solopfade, Harmoniefolgen, Rhythmuspatterns – das alles wirkt seltsam bekannt. Und fade.

Erst mit „Memphis“ gelangt McGarvey wieder zu alter Kraft und Individualität, setzt sich wieder von seinen Vorbildern ab und verlässt sich auf seine eigenen Qualitäten. Jetzt ist er wieder wild und roh, aber eben auch eigenständig, auf seine ganz spezielle Weise das jugendliche Feuer mit der Lust am richtigen Ton kontrollierend. Das ohnehin beständig jubelnde Publikum legt denn auch prompt noch ein paar Dezibel drauf. Also alles wieder gut. Na ja, fast alles. Der Lack der ersten 20 Minuten ist und bleibt ab, das Staunen ist passé. Zumindest bis kurz vor Schluss, als eine Verbeugung vor Jimi Hendrix noch einmal zu einem Feuerwerk wird und auf diese Weise den durchwachsenen Mittelteil vergessen lässt. Ein fulminanter Abschluss. Geht doch.

Kommentar schreiben